Apacheライセンスと特許の関係について細々と考えてみて、より細かい状況の理解のためにはプログラム著作物についての著作権の理解が必要であるという事で考えてみます。

プログラム著作物の著作権に関しては、過去に弁理士会のソフトウェア委員会で部会長をやらしてもらった際に部会で作った資料が今でもかなり有効だと思います。色々と弁理士会の委員会活動に関わってきましたが、この資料は最高傑作だと思うので興味のある方は是非ともご覧ください。

多法域によるプログラムの保護 平成25年度 ソフトウエア委員会 第2部会

さて、今回考えてみたいのは、著作物であるプログラムを改変した場合における著作権の取り扱いです。

著作物「ア号」と侵害品「イ号」との関係性の大前提として「依拠性」と「類似性」があります。つまり、「イ号」が「ア号」に「依拠」して生成され、且つ「類似」している場合に、著作権侵害が成立するということです。

そして、その「類似」の程度により、複製権(21条)、翻案権(27条)といった権利の侵害となります。

では「類似」という点がどのように判断されるかというと、「表現の本質的な特徴を直接感得できるもの」という言葉を元に判断されます。元々はプログラム著作物ではない著作物についての裁判で語られた基準ですが、その後著作物の複製や翻案に関する「類似性」の議論において一般的に使われるようになったものです。

この基準で重要なのは、「表現の本質的な特徴」という部分。従って、本質的ではない特徴が「直接感得」されたとしても、それは著作権侵害には当たらないということです。

では、「表現の本質的な特徴」とは何か?

それは「プログラムの著作物とは何か?」という議論になります。

著作権法において「プログラム」とは、「電子計算機を機能させて一の結果を得ることができるようにこれに対する指令を組み合わせたものとして表現したものをいう」(2条 10の2号)とされています。

その上で、プログラムが著作物であるための判例上の基準は、「指令の表現自体,その指令の表現の組合せ,その表現順序からなるプログラムの全体に選択の幅があり,かつ,それがありふれた表現ではなく,作成者の個性,すなわち,表現上の創作性が表れていることを要する」(知財高裁平成21年(ネ)第10024号,原審・大阪知財平成17年(ワ)2641号)とされています。

これらの基準から考えると、プログラム著作物の侵害が成立するためには、上記の「ア号」において「作成者の個性,すなわち,表現上の創作性が表れている」部分が、「イ号」において「直接体感できる」ように現れていることが条件となってくるという事になります。

ここで、本稿で考えて見たいのは、プログラム著作物の「改変」と「侵害の射程範囲」です。

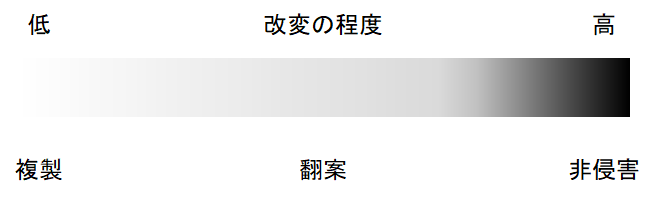

プログラム著作物(に限らないですが)の改変と侵害の射程範囲を単純なイメージで表すと、このような感じになると思っています。

図1中、上部に書いてある通り、左から右に行くにしたがって、プログラムの改変度合いが高くなります。それに対応して、改変度合いが低ければ著作権法上は複製(21条)となり、改変度合いが一定の度合いを超えると翻案(27条)となり、更に改変されるといつかは別物、つまり著作権侵害ではなくなります。

実際には改変の内容や改変される部分によって多次元的に判断される事になるとは思いますが、単純化するとこんな感じになると思います。

個人的に、改変の度合いによって著作権侵害の条項が「複製」になるのか「翻案」になるのかは大きな問題ではないと思っています。

裁判でも、「複製」「翻案」ひっくるめて、「本質的特徴を直接感得できるか否か」を基準として判断されているように思います。

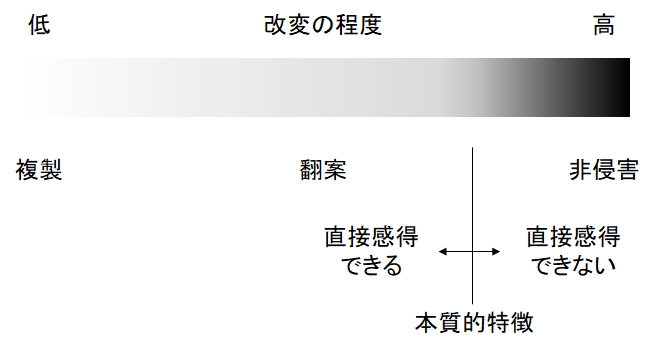

それよりも重要なのは、図中の「翻案」と「非侵害」との境目です。

それこそが「本質的特徴を直接感得できるか否か」

それを図中に書き加えるとこのようになると思います。

つまりプログラムの「改変」においては、元となるプログラムの「本質的特徴」を理解した上で、改変後のプログラムにおいてその「本質的特徴」が「直接感得」できる程度に残っているか否かを論じる事になる、というのが建前です。

が、

プログラムの「本質的特徴」なんて、そう簡単に特定できるものではないですよね。

そもそも、プログラムの「本質的特徴」とは何かを考える時、そのプログラムの「機能」を考えてしまいがちだと思います。

それは必ずしも間違いではないのですが、いつもそうではないと思います。

著作権法における「本質的特徴」とは、「創作者の個性」が表れている部分です。

従って、プログラムの主機能の部分はありふれたコーディングの域を出ておらず、枝葉末節の部分に「創作者の個性」つまりプログラマーの「こだわり」みたいなものがある場合には、そっちが著作物としての「本質的特徴」となるわけです。

例えば、とある裁判ではこんな感じでプログラムに「創作性」が認められています。

機能を達成するためには,単純に,機能ごとに処理式を表現すれば足りるにもかかわらず,原告プログラムは,上記のとおり,共通化できる部分を選択し,これらを抽出して1つのファイルにまとめている。これらのサブルーチンを各ファイル中のどの処理ステップ部分から切り出してサブルーチン化するのか,その際に,引数として,どのような型の変数をいくつ用いるか,あるいは,いずれかのシステム変数で値を引き渡すのか,などの選択には,多様な選択肢があり得るはずであるから,この点にも,プログラム作成者の個性が表れているといえる。さらに,各ファイル内のブロック群で受け渡しされるどのデータをデータベースに構造化して格納するか,システム変数を用いて受け渡すのかという点にも,プログラム作成者の個性が表れているといえる。」(知財高裁平成23年(ネ)第10041号,同第10055号,原審・東京地裁平成19年(ワ)第24698号)

こんな風に「作成者の個性」みたいなものが認定されると、どのくらい「改変」すれば、それが「直接感得」されなくなるんでしょうか、、、

このように、プログラムを改変して利用する場合、その改変後のプログラムが「複製」「翻案」の範囲に属するものなのか、それとも「本質的特徴を直接感得」できる範囲を超えて別物と判断されるものなのか、そんな非常に難しい判断をする必要があるわけです。

このような判断をした結果、何が起こるか?

OSSライセンスとの関係を考えた時に問題になるのは、

改変後のプログラムである「イ号」のソースコードを見る限り、コントリビューションである「ア号」を下敷きにして改変してコーディングしている事は明らかだけど、「ア号」が「著作物」として「創作性」を発揮していた部分は無くなっているから著作権法上の「複製」でも「翻案」でもないね。

という事です。

「複製」「翻案」の判断とOSSライセンスにおける「利用」とは同一なのか?

上述した通り、著作権侵害においては「依拠性」と「類似性」が問われます。

そして、「依拠性」があったとしても「類似性」が無ければ侵害にはなりません。

言い換えると、「参考にすること」だけでは著作権侵害にはならないという事です。

OSSのコントリビューションを参考にして、プログラム全体をゼロから書き直して全く別のプログラムを新たに作成した

という場合であれば比較的簡単で、そのプログラムの機能が似通っていたとしても、ソースコード上は完全に別物になっていて元のコントリビューションの「本質的特徴」が「直接感得」できなければ、著作権法上は「複製」でも「翻案」でもなく、著作権侵害にはなりません。

このような場合を出発点として、

プログラムを完全に書き直すわけではなく、でも主要な部分についてはしっかりとコーディングをする事により、元のコントリビューションを使っている事は分かるけど、著作権侵害には当たらない程度に別物。

という場合も含めて、「著作権侵害」と「OSSライセンス」との関係を考えてみたいというのが本稿の趣旨です。

ズバリ、結論として対立する二つの考えを挙げておきましょう

・OSSライセンスとはプログラム著作物を前提とした著作権許諾契約の条項であり、著作権侵害を問えない利用形態については適用できない。

・OSSライセンスとは著作権を包含するコントリビューターと利用者との契約条項であり、コントリビューションを利用する上で著作権侵害の有無は関係ない。

この二つの考え方によって何が違ってくるかというと、ライセンスの効力がどこまで及ぶかが違ってきます。

前者の場合にはプログラム著作物を前提とした著作権の許諾契約ですので、効力が及ぶのは著作権によって根拠が与えられる範囲まで。つまり、プログラム著作物としての「複製」「翻案」の判断と、OSSライセンスにおける「利用」とは同一の概念という事になります。

他方、後者の場合には著作権法を前提としていない自由契約ですので、著作権によって根拠が与えられる範囲を超えて効力が及ぶことになります。

この二つの考え方、どっちなんだろうと疑問を持っていたのですが、例えば5年前にはこんな記事が書かれているようです。

この記事によれば、考え方としては前者が正しいという事になりそうです。

自分もそうあって欲しいと思います。

しかし、OSSに関する現場では後者の考え方が漠然と漂っているのではないでしょうか。

そもそも考えるべき対象が「著作物性」や「類似性」といった、著作権法の基本でありながら最も高度なテーマですので、現場としてもいちいち考えていられないという事情もあり、結果として著作権法による裏付けを意識することなくOSSライセンスに書いてあることを丸っと信じるという状態かもしれません。

繰り返しですが、「著作物性」「類似性」という概念は、著作権法の基本でありながら、個別具体的な案件においては最も難しい判断となり得る部分です。裁判において争われる部分です。

そして、OSSライセンスが著作権法による権利の顕現を前提とするのであれば、プログラムについての「著作物性」「類似性」の判断は非常に難しいながらも避けて通れません。ツラツラと書いてきた通り、コントリビューションを改変するのであれば尚更です。

その結果、「確かにApacheライセンスのソースコードをベースにはしているけど、完成したプログラムのソースコードを見る限り、元のソースコードとは完全に別物になっていて、元のソースコードの著作権を気にする必要は無いね」という結果も生じ得るでしょう。

そして、その場合における改変後のプログラムは、Apacheライセンスによって使用が許可されるべきものではなくなり、Apacheライセンスによる特許ライセンスの付与対象にはならないという事態も生じ得るでしょう。

「プログラム著作物の著作権とOSSライセンス」というテーマでツラツラと書いてみたわけですが、そのココロは、OSSを利用する上で気に留めておくべき論点2つ。

即ち、

・OSSライセンスは著作権を前提とするライセンス条項か、それとも著作権とは無関係にコントリビューターと利用者との間で効力を持つ自由契約か?

・OSSライセンスが著作権を前提とするのであれば、コントリビューションを改変して完成した成果物における改変の度合いが高く、もはや翻案の域を越えて別物となった場合には、OSSライセンスは適用されないのか?

おそらくですが、これは国によって判断が割れてしまう論点のような気がします。

とある国では前者、別の国では後者、みたいに。

なので、何かしらの結論を得る事は難しいとも思うのですが、OSS利用が頻繁に発生し、かつ改変して利用することが多い場合には、少なくともこのような論点があるという事を心にとめておきたいところです。