別に「アンチ大企業」なつもりはなくて、知財で嫌いな動きをする企業の中に大企業が多いだけで、嫌いな動きをするのであれば中小ベンチャー企業だろうと嫌いです。

で、それを実例と供に話せたらなぁと思っていたんですが、うってつけな訴訟があったので紹介したいと思います。

ずばり、「ユニクロ・セルフレジ事件」とでも呼べばいいでしょうか。

訴訟そのものは侵害訴訟ではなく、権利行使にかかる特許の無効審判の審決に対する審決取消訴訟です。

本件については、昨年末に全面的な和解が発表されています。

この和解については非常に残念に思っています。

ユニクロには最後まで踏ん張って、この特許をキッチリ潰してほしかったですね。所詮は大企業か…

珍しく大企業の肩を持つようなことを書こうと思っていたのにモタモタしていたら和解が報道されて「所詮は大企業かよコンチクショウ」という感じになってしまいました。

1.事件の経緯

「物品に付されたRFタグから情報を読み取る読取装置」についてのアスタリスクの特許権(特許6469758号)に対してユニクロが無効審判を請求して一部無効が認められ、双方共に審決取消を求めて提訴した事件。

そもそもの原因として、アスタリスクがユニクロにプレゼンして採用されなかったセルフレジのシステムと類似したものをユニクロが独自に実施したことにより争いが勃発した(らしい)。

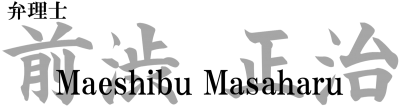

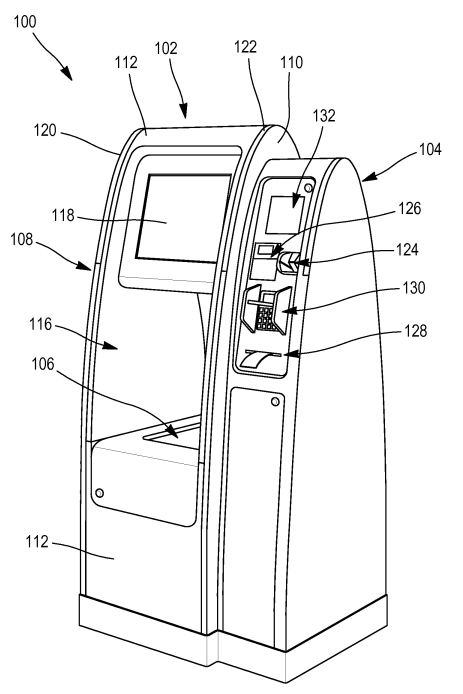

アスタリスクのセルフレジについては、例えばこちらで、第3回 店舗ITソリューション展 秋にて展示されたものとして紹介されています。。

ユニクロのセルフレジについても上記のウェブサイトで紹介されています。

見た目はまぁ似てますね。

2019年05月22日 審判請求(無効2019-800041)

2019年09月24日 株式会社アスタリスクが特許6469758号に基づいてユニクロに対して差し止めの仮処分を申し立てる

2020年08月13日 審決

請求項1~4の訂正を認める

請求項1、2、4を無効とする

↓

特許権者(アスタリスク):請求項1,2,4の無効取消を求めて提訴

(第1事件令和2年(行ケ)第10102号)

無効請求者(ユニクロ):請求項3の維持取消を求めて提訴

(第2事件 令和2年(行ケ)第10106号)

権利承継者(NIP):本件特許権をアスタリスクから譲り受け参加

(第3事件令和3年(行ケ)第10034号)

2021年01月26日 口頭弁論終結日

2021年05月20日 判決言渡

2.納得できないけど現状の特許審査って全般的にハードル低いしまぁそうなるか。

本件の特許は、

買い物かごに商品を入れたまま精算するためのシステムで、

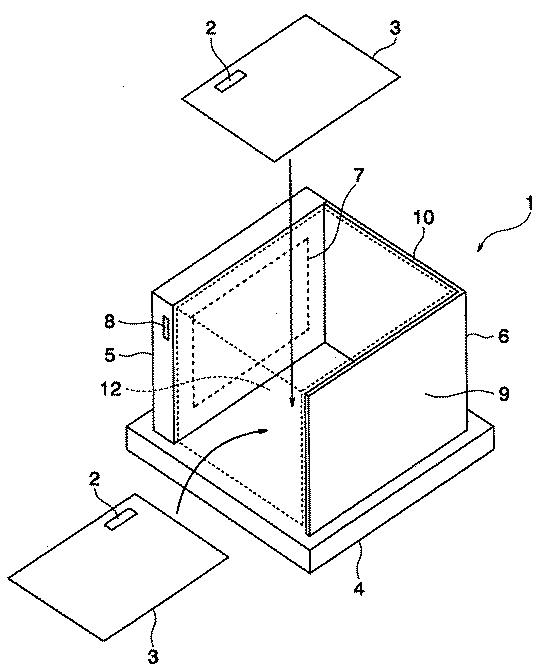

【請求項1】

物品に付されたRFタグから情報を読み取る読取装置(20)であって、

前記RFタグと交信するための電波を放射するアンテナ(60)と、

前記アンテナを収容し、前記物品よりも広い開口が形成されたシールド部(44)と、

を備え、

前記シールド部(44)が開口した状態で前記RFタグから情報を読み取ることを特徴とする読取装置。

という内容で出願されています。

「シールド部」に「広い開口」があって、その中に放射した電波でRFタグを読み取るという内容ですね。

これに対して審査では、

1.全体をシールドで覆って読み取りを行うもの

2.上方および前方が開いているもの

3.シールド部の構成

これらの文献が引用されて拒絶が通知されました。

これに対して出願人は、

【請求項1】

物品に付されたRFタグから情報を読み取る据置式の読取装置であって、

前記RFタグと交信するための電波を放射するアンテナと、

前記アンテナを収容し、前記物品を囲み、該物品よりも広い開口が上向きに形成されたシールド部と、

を備え、 前記シールド部が上向きに開口した状態で、前記RFタグから情報を読み取ることを特徴とする読取装置。

と請求項を補正し、

・引用文献1は「上向きに開口」が開示されていない

・引用文献2には前方及び上方が開放された読み取り装置であるが、カバーで全体を覆うことにより周辺環境がRFID読み取りに影響する可能性を排除することを趣旨とする引用文献1に引用文献2を組み合わせることは阻害要因がある。

・本件の「物品を囲む」ことにより電波干渉、特に隣り合う本件装置同士の干渉を防ぎながらも、「上向きの開口」によりシールド部内への物品の出し入れがスムーズとなるという有利な効果がある。

と反論を行いました。

色々と言ってるけど、ぶっちゃけ特許になるほどのもの?

というのが個人的な感想です。

が、これでも特許になってしまう(かもしれない)のが現在の特許審査の実情。

個人的には非常に特許査定のハードルが低いと感じています。

その危惧の通り、このまま特許査定となってしまいます。

反論の中に書いてある「阻害要因」や「有利な効果」というのは弁理士が特許審査において使う常套句で、本来は審査官に出願内容を理解してもらうために、

阻害要因:その引例とその引例を組み合わせるっていう発想は普通の技術者は思いつかないんです。なぜなら~という事情(阻害要因)があるからです。

有利な効果:それとそれを組み合わせて発生する効果は思いがけないものなんです。

という形で使う言葉なんですが、現状はしょうもない出願を無理くり特許にするための常套句に成り下がっていると思います。

なんて悪しざまに言ってますが、我々弁理士が長年やってきた審査対応の結果が現在なので、「阻害要因」や「有利な効果」という言葉がしょうもない出願を無理くり特許にするための常套句に成り下がる一因を作っているのは我々弁理士です。

自分も実際の仕事の場面では当然使います。

個人的には、2番めの先行文献(上と前が開いてるやつ)だけで本件は進歩性無しという結論でいいんじゃないと思います。

上と前が開いてるのか、上だけが開いてるのかは設計的な事項であって「発明」ではない、という感じでピシャリと審査してくれないもんでしょうか。

3.審判で「モジュール」を抜き出して「上向きに開口」の公知性を認定し特許無効

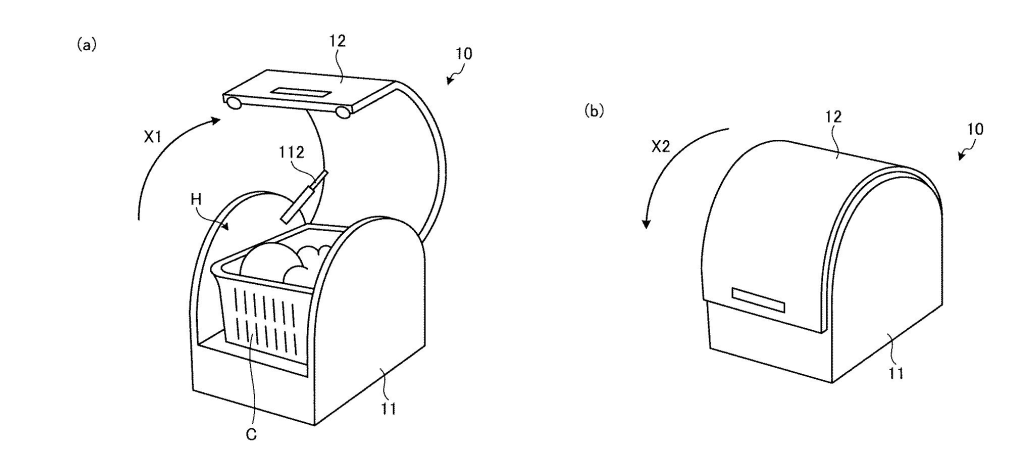

このようにして成立してしまった特許を潰すため、ユニクロ側は特許の無効を訴える審判で米国の特許を持ち出してきます。

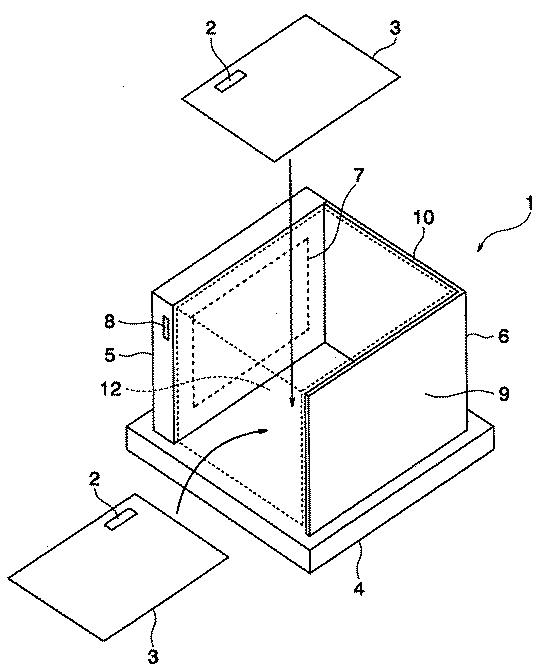

・挿入アパーチャ106に挿入されたRFIDタグからデータ読み取る装置

・3つの中実の防壁108,110,112が挿入アパーチャ106の周りに配置されている

・3つの中実の防壁108,110,112は,外部とんの電波干渉を防ぐ構成をもっている。

・防壁112に配置された,挿入アパーチャ106にアクセスするためのアクセス開口部116は,挿入アパーチャ106の高さに等しいかそれよりも上の高さに実質的に位置し,実質的に挿入アパーチャ106によって形成される水平面に垂直な平面を形成するように配置されている。

審査で追加された「前記物品を囲み」「上向きに開口」の部分を潰すためにはるばる米国の文献から見つけてきた感じでしょうか。

ただ、この主張は審判では認められません。

趣旨としては、「挿入アパーチャ106」の上側に屋根みたいのがあって、開口しているのは上向きじゃなくて前向きでしょ。

という感じ。

審判ではもう一つ、同じ文献の別の部分を引用した主張がされています。

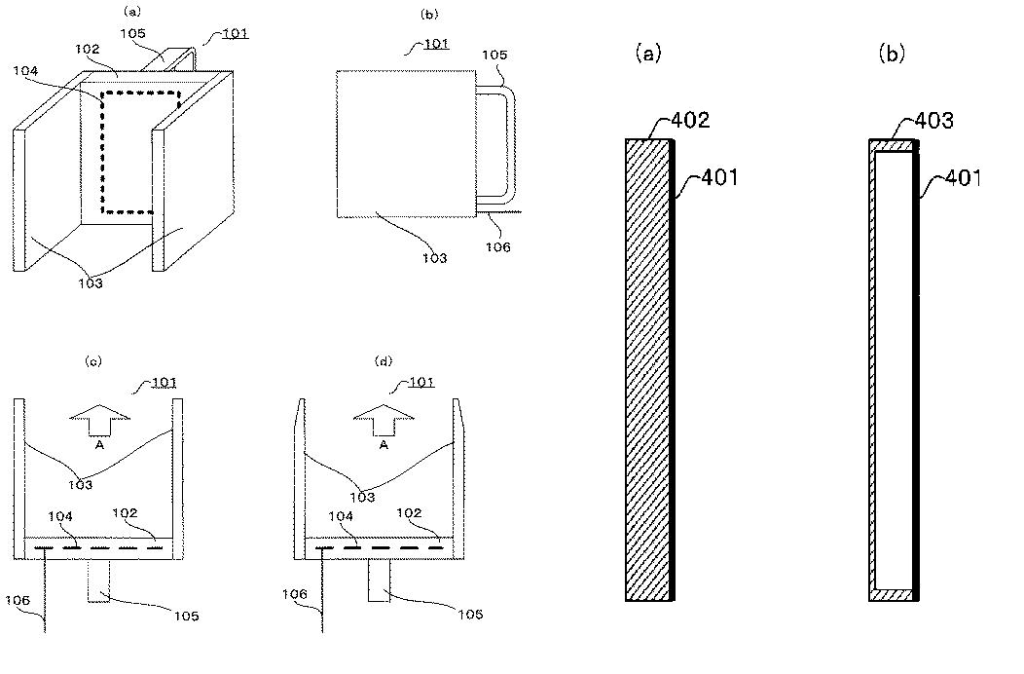

・読み取り装置に搭載されるモジュール

・頂部に挿入アパーチャ106がある

・金属でできた4つの垂直側壁204~210がアンテナとしても機能する。

・4つの垂直側壁204~210は電波を吸収する発泡体を介して外壁212で囲まれている。

上の装置に搭載されるモジュール、つまり「部品」を持ち出して「上向きに開口」が公知だとの主張を構成します。

最終的な装置と部品とを対比する主張はちとトリッキーかなとも思いますが、そもそも特許自体が怪しいので言えることは何でも言っていくしかないのかもしれません。

繰り返しですが、個人的には、審査の2番めの文献で押していってほしかったところです。

ただ、この「モジュール」の主張が審判では認められ、特許を無効とするという審決が下されます。

4.訴訟にて、「モジュール」を抜き出すのは無理筋だとひっくり返る

・・・甲1発明の「読取り/書込みモジュール200」が単体で,本件発明と対比されるべき「読取装置」であると認めることはできない。・・・

判決文そのまま

ということで、特許が無効であると判断した審決を取り消すという結論になりました。

この判断は当然に特許権者側にとっての勝訴ということなんですが、特許が有効であると判断されたわけではなくて、審決の理由が違法であるという判断、つまり「モジュール」を抜き出して発明と対比して無効とするのは違うから、審決を取り消してもっかい審判で考えろということです。

トリッキーだなと感じたところが突っ込まれてしまった形ですね。

5.結局和解

で、冒頭にも紹介した2021年末の和解の記事です。

本来であれば、あの特許が本当に有効か否か、改めて審判の場で議論されるはずだったんですが、和解により審判請求も取り下げられてしまいました。

あらためて図を示していいますが、

これの前面側を塞いだだけなんですけど、それで出願から20年という権利を認めてしまって本当にいいんでしょうか?

この審査~審判~訴訟の流れについて、とある勉強会で発表担当になって資料を作っている間、

ユニクロ災難だなぁ、、、しょうもない出願が特許されたばっかりに。

という想いと供に、

このアスタリスクって会社、嫌いだわ~

と思っていました。

特許をはじめとした知的財産の対応は、やり方を誤ると非常に強欲で自己中心的に見えてしまうものです。

このような特許による権利行使がまさにそうではないかと。

自分は(独立してからは)仕事で特許の対応をするとき、依頼者の希望を確認しつつも、客観的な視点として「しょうもない特許を権利化しようとしている」と言われないギリギリのラインは守るように依頼者と議論するように心がけています。

「しょうもない特許」を権利化することにより、一時的には「すごい権利範囲の広い特許がとれた!」として話題になったり、もしかしたらライセンス収入があったりなんてことがあるかもしれません。

でも、「しょうもない特許」に対しては本件のように必ず権利の有効性に対して攻撃があり、そこに労力や費用がかかります。

権利行使に失敗し、特許が無効になれば、出願も含めてすべてが無駄だったという結果になります。

それに、「しょうもない特許」での権利行使をしている会社って、第三者の目にどう映るんでしょうか?

私が依頼者に対して「しょうもない特許」の権利化を勧めない一番の理由はそこです。

技術力、モノづくりでやっていく会社にとって、「しょうもない特許」での権利行使は長期的に見れば会社の価値を下げることにしかならないのではないかと。

少なくとも私はこの訴訟を通して、この権利者側のことを「技術力、モノづくりで勝負していく会社ではないんだな」と認識しました。

まぁ、「しょうもない特許」の基準は人それぞれですし、第三者から見れば私が代理した案件も「しょうもない特許」と言われてしまうのかもしれません。

上記の「阻害要因」「有利な効果」等の言葉を使い、拒絶が通知された出願を登録査定に導いているわけですからね。

さておき、

審査~審判~訴訟の内容を精査して勉強会で発表した時は、

ユニクロ!頑張れ!負けるな!

と心の底から思っていたのに、結局和解して審判請求も取り下げて、というクソみたいな結論になってドッチラケ。「所詮大企業かよ」という嫌な結末となり、珍しく大企業の肩を持つ記事を書くかと思われたこの事件は結果的に

原告も嫌い、被告も嫌い、嫌い嫌い、みんな大っ嫌い!!!

という残念な結果となりました。

完全に推測ですが、和解してユニクロが無効審判請求を取り下げたってことは、特許の有効性を主張して権利を維持するのが厳しかったんじゃなかろうかと思ったりなんかします。

ともかく、無効審判が取り下げられた結果存続することになった本件特許のせいで第三者の事業が阻害されるようなことが今後一切起こらないことを祈るばかりです。

仮に、

日本ではレジの自動化がイマイチ普及しない

なんてことがこれから数年、十数年の間起こるとすれば、それはもしかしたらこの特許のせいかもしれません。

特許法の法目的である「産業の発展」において、それは果たして正しい結果と言えるんでしょうかね。