今年もこの季節がやってきました(別に季節は決めていない)、1年間に最高裁サイトに掲載された著作権関連判決を総ざらいしてめぼしいものを解説するイッキ解説のコーナーです。

と言いつつ、前回は2022年でした。

2023年については、タイミングよく寄稿の機会を頂いたので、単なる解説という形ではなくSNS関連の著作権関連判決の傾向と考察という形で寄稿致しました。

そのうち、全文をこちらに転載することもあるんじゃないかと思います。

さて、2024年の著作権関連判決ですが、

・キーワード:著作権

・期間指定:令和6年1月1日~12月31日

で抽出された133件に目を通し、明らかに著作権とは異なるものを除外した123件について内容を確認して簡単なメモをしていきました。

その中から、まぁ内容を紹介するに値するかと判断した28件について紹介、解説します。

なお、統計的なところでは、

・63/123件がビットトレントに関する開示請求絡み

・45/123件が単純なビットトレントの開示決定事案

でした。

半分以上がビットトレント絡みというのも時代ですかね。

全体を見て思ったのは、「不作だな…」というところですかね。

実務で参考になったり、相談案件において回答の根拠となり得るような事件は数える程度です。

SNSでの恨みつらみによる意趣返しで著作権の法目的には到底寄与しない訴訟が目立つのは2022年から相も変わらずです。

では張り切ってどうぞ。

1.大阪地裁 令和4(ワ)11394 囲碁将棋チャンネル棋譜利用事件

<事案の概要>

原告は、被告株式会社囲碁将棋チャンネルが有料で配信する将棋の実況中継に基づいて将棋の棋譜をリアルタイムで再現するYouTubeライブ配信を行なっていた。

被告囲碁将棋チャンネルは原告ユーチューバーの配信やそのアーカイブ動画が被告の著作権を侵害するものとして、動画プラットフォームを運営するグーグルなどに対して削除申請を行った。

被告囲碁将棋チャンネルの行為は不正競争行為に当たるものとして、原告ユーチューバーは被告行為の差し止めや損害賠償を求めて提訴した。

<裁判所の判断>

(1)被告による削除申請は不競法2条1項21号の「虚偽の事実の告知」に該当する

本件動画が被告の著作権を侵害するものではないことは被告自身も争っていないにも関わらず、本件動画が被告の著作権を侵害する旨を摘示するものであるから客観的な事実に反するものである。

本件動画が被告の営業上の利益その他なんらかの権利を侵害する旨を主張するが、削除申請が虚偽の事実の告知に当たるかどうかの判断とは無関係であるし、被告のなんらかの権利が侵害された事実も明らかではない。

(2)被告による削除申請は原告の営業上の利益を侵害する

原告の信用を害するもので、原告の営業上の利益を侵害したと認められる。

原告の行為は被告が配信する棋譜情報にフリーライドするものであり、原告の営業上の利益は保護に値しない旨を主張し、被告が公開する棋譜ガイドラインを提示するが、棋譜は公表された客観的時事実であり、このガイドラインに原告が従う法的拘束料を生むものではない。

<結論>

・原告の動画が被告の著作権を侵害する旨を第三者に告げるな

・削除申請を撤回しろ

・118万8960円及びうち106万7657円に対する令和4年1月10日から、うち12万1303円に対する令和5年1月8日から各支払済みまで年3分の割合による金員を支払え

<コメント>

控訴審にて民法上の不法行為を理由に逆転済み。

棋譜の著作物性については控訴審でも明言はされず。

<同趣旨の他の事件>

令和5(ワ)70052

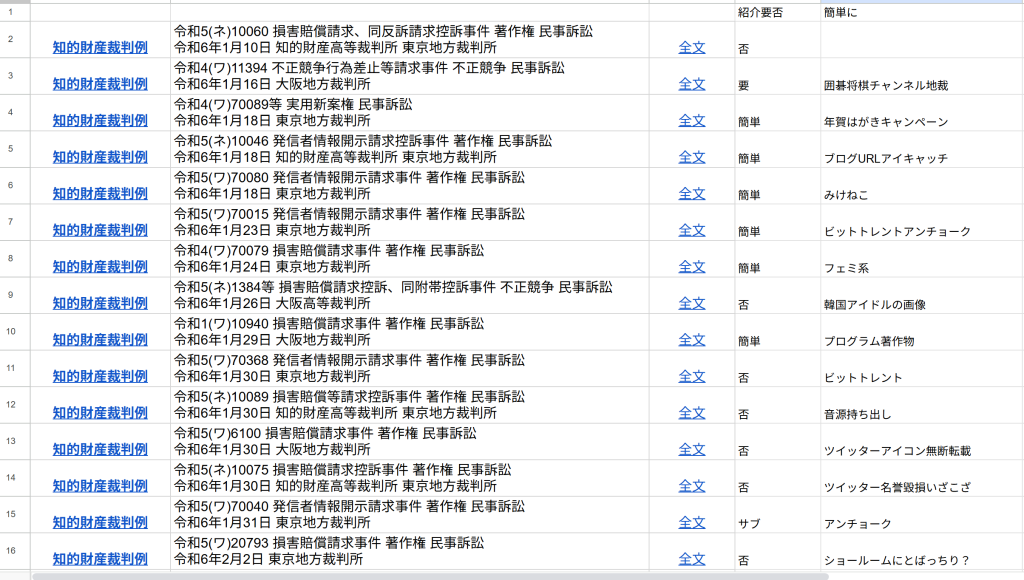

2.東京地裁 令和 4 年(ワ)第 70089 号(本訴)令和 5 年(ワ)第 70199 号(反訴) 郵便キャンペーン事件

一般人(?)が日本郵便に対して「送る人にも受け取る人にも伴に徳がある」という年賀状などの売り上げアップキャンペーンを複数回提案していたところ、最初の提案から4年ほど過ぎた後に日本郵便が「送る人にも福来たるキャンペーン」を行なったことに対して、上記提案者がアイデアの盗用だとして執拗に対価の支払いを要求したため、日本郵便が債務の不存在と不法行為による損害賠償を求めて提訴。

上記提案者も2000万円の支払いを求めて反訴。

日本郵便の主張が認められ、債務の不存在と50万円の損害賠償が認められた。

<コメント>

ネタ

なお、控訴審も同年中に判決されており、そこでは11万円に減額されている。

3.知財高裁 令和5(ネ)10046 ブログURL紹介アイキャッチ写真事件

「『まとめサイト』でのインラインリンクに著作権侵害幇助の判決!:プロ写真家・A公式ブログ…」との表題及び「インラインリンクは著作権の幇助侵害にあたるという判決が出たそうです。」とのコメントと共に、本件写真が投稿されたものや、「まとめサイト発信者情報裁判Line上告棄却 敗訴確定ニュース プロ写真家 A公式ブログ 北海道に恋して」との記載と共に、本件写真が投稿されたものについて、写真の著作権を有する写真家が著作権侵害を訴えが、報道の目的上正当な範囲内において利用されたものとして退けられた地裁判決に対する控訴審。

控訴審での補充主張として、対象の投稿は報道の目的ではなく単なるURL紹介であることや、自動生成されたスパムブログであることが主張されたが、

・本件写真は、別件訴訟判決という時事の事件の主題となった、事件を構成する著作物であり、本件投稿1に係る本件写真の掲載は、社会的な意義のある事件を客観的かつ正確に伝えるものとして、著作権法41条にいう時事の事件の報道に係る著作物の掲載として適法であるものと認められる

・本件投稿2に係るブログが控訴人の主張するスパムブログであると直ちに認めることはできない上に、本件投稿2に係るブログに控訴人の指摘するようなフェイクアラート等が表示されることがあったとしても、前記認定の事実に照らせば、本件投稿2自体が、ユーザーをスパムブログに誘導するものであると直ちに認めることもできない

として退けられた。

<コメント>

控訴審での補充主張のうち、単なるURLでしかないという主張には一定の説得力を感じたが、変わらず報道目的が認められた。

4.東京地裁 令和5(ワ)70080 Vtuber誹謗中傷、キャプチャ画像URL投稿事件

とある有名Vtuberの配信中のスクショ画像がimgur(画像投稿サイト)に投稿されており、そのURLがそのVtuberをテーマにした5ちゃんねるのスレッドに投稿されたことが著作権侵害に当たるとしてVtuberが発信者情報開示請求。

その投稿により、スレッドの仕様によってインラインリンクによって解像度を下げた画像がスレッドに自動的に表示されていた。

原告が、訴外E氏の企画に合わせて、企画コンセプトや衣装を考え、当該コンセプト等に沿った写真となるように、カメラの画素数やその配置、被写体の角度等を工夫したことにより、被写体の構図等によって、顔を写さなくても衣装等が映えるものとなっていることが認められる。

として画像の著作物性は認められた。

前記認定事実によれば、本件投稿2によって本件URLを送信したことにより、本件元画像の解像度を下げた粗い画像が表示されたのに対し、本件元画像については、本件投稿2を閲覧したユーザーが、本件URLをクリックした上で、更に別のサイトに移動する旨併記された本件URLと同じURLをクリックしない限り、これを目にすることはない。また、前記認定事実によれば、本件元画像の内容が、原告の顔を写さずにその衣装等を写すものにすぎず、そのサムネイルが本件投稿2において既に表示されていることが認められる。

上記各認定事実を踏まえると、通常は、本件投稿2を閲覧したユーザーが、本件URLをあえてクリックした上で、別のサイトに移動する旨告知されているのに更にURLをクリックするといえるような事情まで認めることはできない。

これらの事情の下においては、本件発信者による本件URLの送信は情報の流通によって原告の著作権の侵害を直接的にもたらしているものと認めることはできない。

として権利侵害の該当性については否定された。

また、氏名表示権については、

著作物を利用する者は、著作者が著作者名を表示しない場合には、著作者名を表示しなくても、著作者の氏名表示権を侵害しないものと解するのが相当である。

と前置きした上で、

本件画像の提供等に際し原告の氏名が表示されていた事実を認める証拠がないことからすると、本件画像を利用する者は、原告の氏名を表示しなかったとしても、原告の氏名表示権を侵害しないものといえる。

本件画像の提供等に際し原告の氏名が表示されていた事実を認める証拠がないことからすると、本件画像を利用する者は、原告の氏名を表示しなかったとしても、原告の氏名表示権を侵害しないものといえる。

仮に本件画像に原告の氏名を表示する予定であったという原告の主張を前提としたとしても、原告の主張によれば、著作物の利用者にとっては全く認識し得ない事情によって氏名表示権侵害の成否が左右されることになり、著作物の公正な利用を図るという著作権法の趣旨目的に照らし、相当であるとはいえない。仮に、原告の主観的な予定を考慮したとしても、本件全証拠によっても、原告が撮影者であることを主張する利益を害するおそれを認めるに足りず、著作権法19条3項によれば、原告の氏名は省略することができるものといえる

として否定された。

<コメント>

権利侵害の該当性(公衆送信権)の否定に関する説明がいまいち。

行間を読むと、

・解像度の低いサムネイル画像では権利侵害には該当しない or スレッドの仕様上表示されるサムネイル画像は被告の行為ではない

・URLが直リンではなく2段階になっているから直接的な侵害をもたらしていない

ということか。

また、氏名表示権については後述の「9」における判断との差異が気になる。

5.東京地裁 令和5(ワ)70015 ビットトレント発信者情報開示(アンチョーク)

ビットトレントのピアに対する発信者情報開示請求

本件発信者の送信可能化行為(著作権法 2 条 1 項 9 号の 5 イ)により、原告の本件著作物に係る公衆送信権(送信可能化権)が侵害されたのは、本件発信者が、ビットトレントを通じ、本件著作物に係るファイル(ピース)をダウンロードすると同時に、当該ファイル(ピース)の送信可能化が完了した時点であって、アンチョークの時点ではない。すなわち、本件調査におけるアンチョークの通信それ自体は、原告の本件著作物に係る公衆送信権(送信可能化権)侵害をもたらす通信ではないから、アンチョークの通信に係る本件発信者情報は、「特定発信者情報以外の発信者情報」ではなく、「特定発信者情報」にも当たらない。

発信者情報開示の対象となるのは権利侵害をもたらす具体的な行為(通信)であると解されるところ、原告の主張によっても、アンチョークがいかなる意味で権利侵害行為に該当するのか明らかでない。本件におけるアンチョークは、ファイルがダウンロード(アップロード)可能である旨の他のユーザーからの本件検出システムに対する通知に過ぎず、ファイル(ピース)のダウンロードを伴わない(前提事実(4))。そうである以上、このアンチョークをもって、送信可能化権の侵害をもたらす具体的な行為とみることはできない。

として退けられた。

<コメント>

技術的にはその通りだが、Bittorrentによる違法アップロードの抑止という観点ではアンチョークの時点で取り締まってもいい気もする。

と思ったら控訴審判決で別のアンチョーク開示否定がひっくり返ってた。

後から出てきます。

<同趣旨の他の事件>

東京地裁 令和5(ワ)70040

東京地裁 令和4(ワ)1538

東京地裁 令和5(ワ)70014

東京地裁 令和5(ワ)70007

東京地裁 令和5(ワ)70030

東京地裁 令和4(ワ)70013

東京地裁 令和5(ワ)70348

東京地裁 令和5(ワ)70039

6.東京地裁 令和4(ワ)70079 ツイート転載事件

原告による

「弱い立場にある人を追いやり、たくさんの人を死にまで追い詰める政治を続けてきた責任は変わらない。「誰の命も等しく大切」と多くの人が言う今、人の命の重さは等しくないんだなと感じさせられてしまう。」

とのツイートに対して、被告は「活動家・A氏、射殺されたB氏は〝自業自得〟と主張 参院選での「女性の権利」軽視にも怒り」という見出し(以下「本件見出し」という。)で、別紙記事目録記載の内容の記事(以下「本件記事」という。)を配信した。本件記事には、本件ツイート冒頭の「弱い」の語を除き、本件各ツイートの全文が引用されていた。

本件記事の配信に対して、原告が著作権侵害を主張して提訴した。

裁判所の判断では本件ツイートの著作物性を認めた上で、

被告は、本件各ツイートの内容をほぼ全文引用しているものであるが、そもそも本件各ツイートは全体で400字前後とさほど長くないものであり、原告がコメントした事実をその表現内容とともに正確に伝えるという報道の目的に鑑みると、要約や一部の切り取りをすることなく本件各ツイートのほぼ全文を引用する必要性があったものと認められる。

原告も、自身の思想や意見をより多くの者に知ってもらうために本件各ツイートを発信していると認められること(弁論の全趣旨)に照らすと、前記1のとおり、被告による本件見出しの選択に問題があったとしても、本件各ツイートを全文引用すること自体が原告の利益を不当に害しているとはいい難い。

として著作権法41条(時事の事件の報道のための利用)の抗弁が認められた。

<コメント>

全般的にツイートの著作物性の判定がそもそも甘い気がするが、41条が認められてよかった。

7.大阪地裁 令和1(ワ)10940 プログラム著作物転用事件

被告会社の元従業員である原告が独立後に被告から受注して制作したプログラムについて、発注時とは異なる目的、用途、現場において転用されたことについて被告が複製権、同一性保持権を主張して提訴したが、

原告自身、一つの現場が終了したと見込まれる後も、プログラムの修正に応じるなどしていること、原告自らソースコードを納品したものもあることに加え、原告が、平成2年に独立した後、多数回にわたって被告から依頼されたプログラムを制作、納品し、平成20年12月から平成21年4月までの間は、被告に採用されてプログラム制作業務に従事していたことからすれば、計測業務における被告のプログラムの利用実態(プログラムを一つの現場で利用するだけでなく他の現場においても複製、変更又は改変(カスタマイズ)して利用していたことを含む。)から、自己が制作して納品したプログラムが被告により複数の現場で利用され得ることを認識していたものとみられることが認められる。これらの本件においてうかがわれる事情からすると、本件各プログラムの開発に係る各請負契約において、成果物が、少なくとも被告の内部で使用される限りにおいては、他の現場における使用や改変を許容する旨の黙示の合意があったものというべきである。

として退けられた。

なお、氏名表示権を理由に10万円だけ認められた。

<コメント>

被告から原告に幾ら支払われたいたのかがわからないとこの判断の妥当性も本当の意味では不明。

結局のところ発注時、受注時にしっかり条件を詰めておくということでしかないか。

控訴審も本年中にあり、5万5千円に減額された

8.東京地裁 令和4(ワ)9461 物件写真無断転載

不動産の売買・賃貸の仲介業等を営む株式会社である原告が撮影した物件写真108枚を宅地建物取引業等を営む株式会社である被告が転用していた。原告は削除を要請したが削除されたなかったので提訴した。

写真の著作物性、各写真の著作権の帰属などを争った。

著作物性については、

本件各写真は、賃貸物件の外観・内観及び周辺環境等を撮影したものであること、本件各写真の撮影は、賃貸物件の内容を分かりやすく需要者に伝えるため、明るさや撮影角度等を調整して行われたものであること、本件各写真の中には、対象を広く写真に収めるため、パノラマ写真を撮影できるカメラを利用して撮影されたものも含まれていることが認められる。

このような本件各写真の内容や撮影方法に照らすと、本件各写真は、被写体の構図、カメラアングル、照明、撮影方法等を工夫して撮影されたものであり、撮影者の個性が表現されたものといえる。

として認められた。

著作権の帰属については、全108枚のうち撮影者(原告従業員)の特定されている71枚について原告の帰属であることが認められた。

物件写真であることを加味し、写真1枚あたり1000円の損害が認められ、71000円及び遅延損害金の支払いが命じられた。

9.東京地裁 令和5(ワ)70135 ASMR(?)配信者、キャプチャ画像URL投稿

Youtube、ニコニコチャンネル及びFantiaで活動する原告が、動画のキャプチャ画像が無断で投稿されたimgurのURLをどこかのスレッド(非開示)に投稿した、「4」とほぼ同趣旨の事件だが、判断理由は氏名表示権のみ。

著作物性およびその帰属については、

本件動画は原告がカメラの配置、出演者の写る範囲・角度、衣装、コンセプト等を考えて、エアロバイクを漕ぐ原告を撮影したものであると認められ、原告が出演者でありかつ著作者である。そして、本件画像は、本件動画のうち、上記のエアロバイクを漕いでいる場面のキャプチャー画像であり、そのカメラの配置、出演者の写る範囲・角度、衣装、コンセプト、撮影者等の前記の事実関係からすれば、本件画像も著作物であり、その著作者も、本件動画と同様に原告であるといえる。

19条の「公衆への提示」該当性については、

原告は、前記第2の1⑴のとおり、Youtube等のプラットフォームや自身のファンクラブサイトにおいて、配信者等を示す名称として「bac」、「da」、「a」などの名称を使用している。そして、前記1のとおり、上記プラットフォームやファンクラブサイトにおいて公開している動画の出演者は、本件動画の出演者と同一人物であることがうかがわれ、いずれも原告が出演者でありかつ著作者であると考えられることからすれば、前記の各名称も、単に配信者としての名称を示すだけではなく、著作者としての原告の変名を示すものとしても使用していると認められる。そうすると、各名称に共通する「a」については、著作者である原告を示す原告の変名であると認められる。そして、原告が著作者である動画については、いずれも前記名称を使用しているプラットフォーム又はファンクラブサイトで公表しており、少なくとも、原告の変名である「a」について公表するのが通常であった。

本件投稿は、本件画像そのものを投稿したものではなく、それ自体で原告の公衆送信権を侵害することとはならないが、前記第2の1⑷のとおり、本件投稿をすることで、本件投稿先のウェブページ等の閲覧者であれば誰にでも本件画像が表示されるようになったのであり、前記閲覧者に本件画像の内容を認識させているから、本件投稿は、著作物である本件画像の「公衆への…提示」にあたる行為といえる。

19条3項の省略できる場合に該当するか否かについては、

本件投稿に接した者は、そのスレッドに投稿された本件画像が「H」に所属するメンバーの女性に関係するものであると理解することはあるといえる。しかし、そうであったとしても、本件投稿における本件画像についてその著作者を示唆するものがあるとはいえないから、本件画像が投稿されたのが当該スレッドであることによって、著作者名の表示がなくとも「著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれもない」といえないことは明らかというべきである。

<コメント>

分かりづらいが、「bac」、「da」、「a」はおそらくいずれも伏字

本件では氏名表示権が認められ、公衆送信権は判断されなかった。

「4」とは異なる判断だが、どこに違いがあるのか判決文からは不明

「H」に所属するというのは、おそらくホロライブのことで、Vtuberであることも共通している

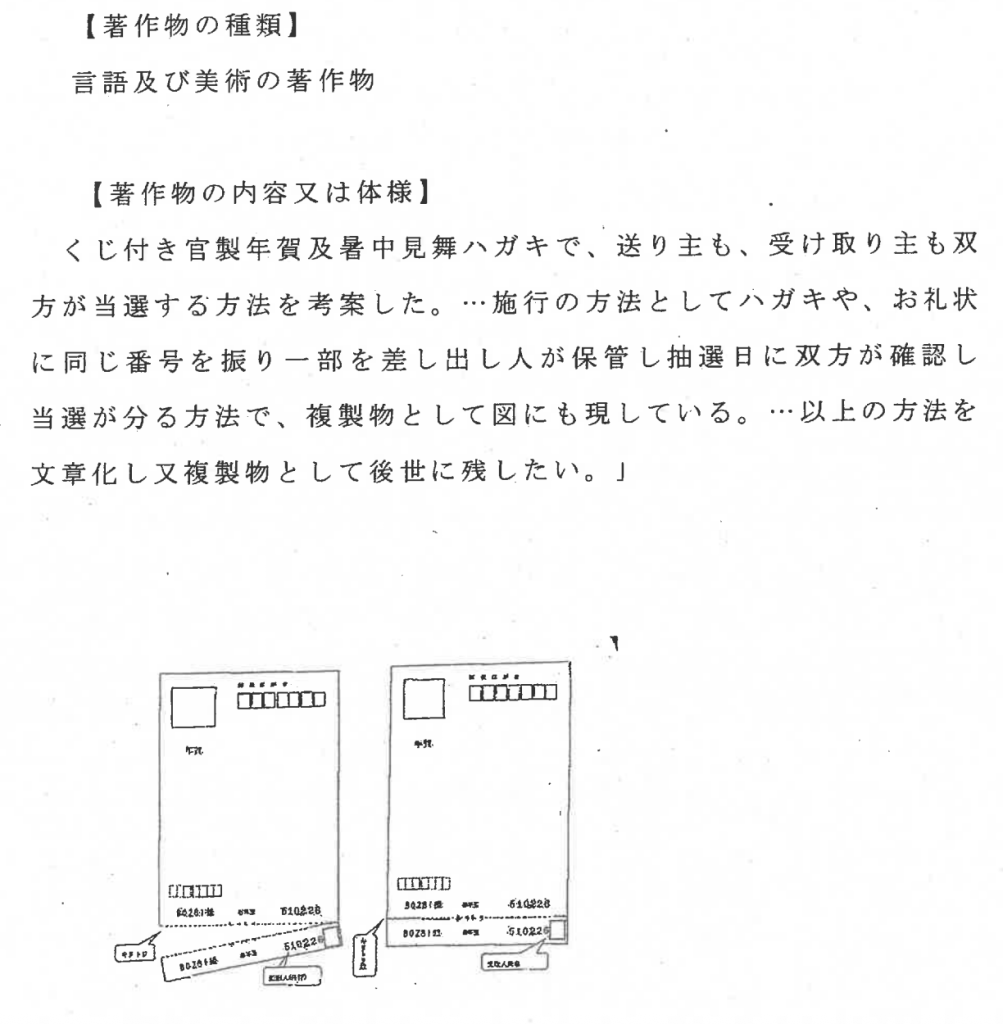

10.東京地裁 令和1(ワ)30628等 タオルアート事件

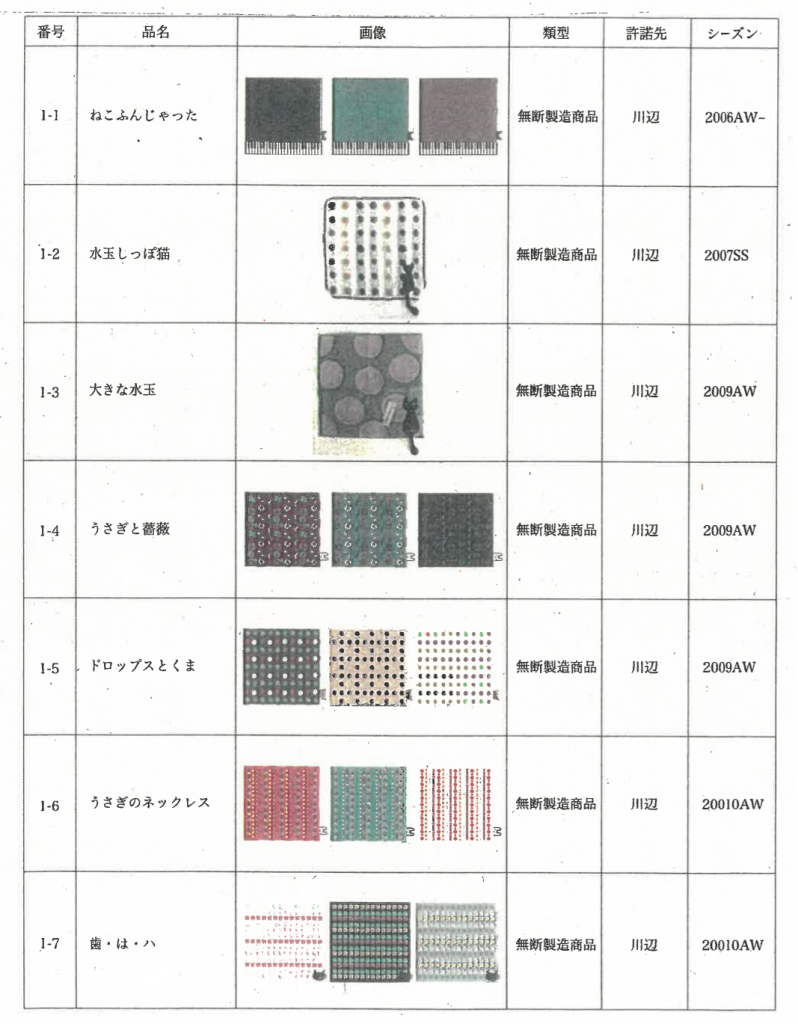

原告著作物 | 被告商品 |

原告(デザイン会社)が提供したデザインを用いて生産したタオルをタオル美術館を運営する被告側が販売していたが、販売数の管理や報告の杜撰が発覚して原告が契約違反を指摘し、被告から原告にとりあえず3億円が支払われた。

その後、最終解決のための話し合いが決裂し訴訟に。

様々な理由で金額のつり上げが主張されているが、著作権的に参考になる判断のみ紹介。

絵柄に加え、タオル生地として織られた場合の凹凸、陰影、色合いや風合いなどを考慮し、配色や織り方を指定した立体的表現物としてのタオルアートであり、本件絵柄とは別個に、一体として著作権が成立する

との主張に対して、

新たに付与された創作的部分に限り一定期間保護するという著作権法の趣旨目的に鑑みると、被告商品における著作物性は、先に制作された本件絵柄と、被告商品において新たに付与された部分とに、それぞれ区分して創作的要素の有無として検討されるべきことになる。そうすると、本件絵柄に加えタオル生地として織られたタオルが一体としてタオルアートとしての著作物を構成する旨の主張は、少なくとも著作権法における創作的部分の検討に関する限度においては、上記において説示したところに照らし、採用の限りではない。

・・・被告商品のうち、本件絵柄部分を除き、新たに付与された部分(本件タオル部分)の創作性の存否につき検討するに、被告商品は、本件タオル部分において、凹凸、陰影、配色、色合い、風合い、織り方その他の特徴があったとしても、凹凸、陰影、配色、色合いなどは、本件絵柄と共通しその実質を同じくする部分であると認めるのが相当であり、また、風合い、織り方などは、タオルとしての実用目的に係る機能と密接不可分に関連する部分であるから、当該機能と分離してそれ自体独立して美術鑑賞の対象となる創作性を備えているものとはいえない。

・・・のみならず、仮に被告一広の製作に係る本件タオル部分に著作物性が認められるという立場を採用したとしても、本件タオル部分は、原告らの主張を前提としても、第三者にとって著作権侵害を構成する範囲が明らかになる程度に、被告商品ごとに個別具体的に明確に特定されているものとはいえず、表現、創作活動等の自由の保障という観点からしても、本件タオル部分については、そもそも新たに付与されたとされる創作的部分の特定を欠くものとして、著作物性を認めるための前提を欠く。

<コメント>

原告は何十億という額を請求しており、さすがにあり得ない請求だった

「タオル地に印刷されることによって美的表現が完成するデザイン」というのは、考えようによっては創作と言える気もするが、過去の著作権関連判決の傾向に基づけば「アイデア」と切り捨てられるものか。少なくとも、過去の判決とは相容れない判断を求める以上は、個別具体的に詳細な主張立証が必須となるが、それは行われていない模様。

11.知財高裁 令和5(ネ)10093 書籍付録DVD著作者氏名非表示

アニメとイラストでわかるてんかんのすべて知っておきたい『てんかんの発作』という書籍の付録であるDVDの映像の制作を委託された原告が、絵コンテ、レイアウト、背景、原画及び動画の作成を自ら、又はその一部を他の業者に委託して行って映像を完成させたが、書籍やDVDの盤面のいずれにも原告の氏名は表示されていなかった。

完成した映像はYoutubeでも公開されたが、そこにも原告の名前は表示されていなかった。

著作物性については、

本件映像は、一般人にてんかん発作を正しく理解してもらう目的で作成されたものであり、てんかん発作の13症例に関する個別のアニメーション映像から構成され、各アニメーション映像では、登場人物が日常生活を送っている中で起きたてんかん発作に特徴的な動きや、この人物を介助する者の様子等が描写されていること、本件映像の制作に当たっては、控訴人が、絵コンテ、レイアウト、背景、原画及び動画の作成を自ら、又はその一部を他の業者に委託して行い、これらの作業により制作された本件映像は、症例とされた各てんかん発作が起こりやすい年齢等に合致した人物が描かれ、視聴者が、てんかん発作として見られる特徴的な動きに集中できるよう、描かれた人物の体格、人相、着衣、発作前後の動作、所在する場所、背景となる造作や家具、人物を捉える方向や画角等について、表現の選択がされ、発作の特徴を説明するナレーションが組み込まれるといった加工が施されたことが認められる。

として認定

著作者については、

本件映像に描写されている人物の体格、人相、着衣、発作前後の動作、所在する場所、背景となる造作や家具、人物を捉える方向や画角については、視聴者がてんかん発作として見られる特徴的な動きに集中できるように選択がされているものと認められ、これらの創作的な表現は、控訴人の上記各作業(絵コンテなど)によって作出されたものといえる

として原告であることを認定

その他、医師の関与などについては、情報提供や正確性のチェックでしかないと判断

映画製作者、著作権者については、資金調達におけるA医師の動きなどに触れつつも、

本件DVDを付属物とした本件書籍を出版したのは被控訴人である。また、控訴人との間で本件映像の制作に関する委託契約を締結したのは被控訴人であり、このことからすれば、控訴人に対して、上記委託契約の対価を支払う義務を負っていた者は被控訴人であったと認められる。実際に控訴人に対価を支払ったのも被控訴人であった。

・・・本件映像の映画製作者、すなわち、本件映像を製作する意思を有し、その製作に関する法律上の権利義務が帰属する主体であって、そのことの反映として、「映画の著作物」である本件映像の製作に関する経済的な収入・支出の主体ともなる者は、被控訴人であると認めるのが相当である。

として被告出版社であると認定

最終的に氏名表示権に基づく請求により80万円が認定

<コメント>

著作物性や著作者についてはさもありなん

映画製作者についても妥当だとは思うものの、マクロス事件と比較すると微妙な部分もある

マクロス事件では、(そもそも企画(製作)側と制作受託側とを切り分けられる現場の状況だったのか不明だが)アニメの企画側ではなく制作受託側であるタツノコプロが映画製作者であるとされた。

ただ、マクロス事件では制作進行や予算の管理が映画製作者の認定において重視されたと思われるのに対し、本件ではその点は明らかにされていない。

12.東京地裁 令和4(ワ)18776 漫画村KADOKAWA訴訟

漫画村サーバではない他の第三者管理のサーバに保存されている漫画データをリバースプロキシにより閲覧させることが公衆送信に該当するか、について

第三者サーバから取得した本件作品の画像データを記録し(画像データのキャッシュがある場合)、又は画像データが記録された第三者サーバの当該画像データを記録保存している部分を自己の公衆送信用記録媒体として加え(キャッシュがない場合)、これにより、公衆からの求めに応じ自動的に公衆送信し得るようにしたものといえる。すなわち、被告は、他の関係者と共に、本件サイトのサーバにより本件作品の画像データを送信可能化(著作権法2 条 9 号の 5 イ)したものと認められる。

と判断された。

<コメント>

「改正法の遡及適用だ」みたいな批判があったので、本件ではリーチサイトの条文(113条2項)を使わずに直接的に公衆送信権侵害を認めたか。

13.大阪地裁 令和5(ワ)11319 イラスト他薦応募

ラウンド1が実施したプライズのデザインコンテストに対し、原告による応募投稿の「自薦ですが・・・」という文章を改変して「他薦ですが・・・」ということで他者のイラストを勝手に応募するような、もしくは本人による応募を茶化すような内容を投稿するバカ者がいて、イラストの権利者が情報開示請求をかけた。

著作物性について

本件画像1は、フード付きの上着を着て、後ろ足で直立する猫が、前足を腰に当て、後ろを振り返った様子をイラストにしたものであり、全体的に丸みを帯び、頭部を大きく後ろ足を太く短く描くなどすることで、その表情に強い印象を持たせるとともに、親しみやすく愛らしい印象を与えている点等において、選択の幅がある中から作成者によってあえて選ばれた表現であるということができる。

こんな感じで画像4まですべて認定

引用の抗弁について

本件投稿の文章部分は、原告が本件募集投稿に対して行った投稿の文章部分、具体的には「自薦ですが応募させてください。温泉が好きなネコの漫画を描いています。温泉×ネコという究極の癒しがプライズ化されたら、たくさんの人を笑顔にできると思います。ROUNND1様と一緒にぜひ癒しと笑顔を届けられたら嬉しいです!」という内容に一部改変を加えた形で本件募集投稿に原告の意に沿わない形で応募するという内容になっていることが認められる。

この事実に弁論の全趣旨を総合すると、本件発信者の行為は、原告の作品や原告の応募を揶揄ないし茶化すものと評価できるのであって、本件投稿において本件各画像が利用されたことが、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われたとは認められず、その他、これを認めるに足りる事情はない。

として否定された

<コメント>

せめて引用ツイートにすればよかったのに。

ってかそんなことやっている暇あるなら…

14.東京地裁 令和5(ワ)70071 ビットトレント再生失敗

ビットトレントのピースの発信に基づいて発信者情報開示請求したが、

本件調査により保存したファイルの再生ができなかったなどとして、本件調査会社が本件発信者らからダウンロードしたファイルのピースを再生した際の画像等を示す証拠(再生試験結果報告書)を提出することができない旨陳述する。そうすると、本件調査の際に本件発信者らが本件ソフトウェアに対して PIECE(subpiece)通信を行っていたとしても、その際にアップロードされたものが本件動画に係るファイルのピースであるか否かは判然としない

として開示が否定された。

控訴審も同年中にあり、同じく開示が否定されている。

まぁ、再生できないならそうなるか。

というか、再生できないなら何故開示請求に至ったのか。

まさかファイル名だけで?

15.知財高裁 令和5(ネ)10110 ビットトレントハンドシェイク開示請求

ハンドシェイクは実際にデータを送信していないとして開示が否定された前審の控訴審

ハンドシェイクの通信は、その通信に含まれる情報自体が権利侵害を構成するものではないが、専ら特定のファイルを共有する目的で形成されたビットトレントネットワークに自ら参加したユーザーの端末がピアとなって、他のピアとの間で、自らがピアとして稼働しピースを保有していることを確認、応答するための通信であり、通常はその後にピースの送受信を伴うものである。そうすると、ハンドシェイクの通信は、これが行われた日時までに、当該ピアのユーザーが特定のファイルの少なくとも一部を送信可能化したことを示すものであって、送信可能化に係る情報の送信と同一人物によりされた蓋然性が認められる上、当該ファイルが他人の著作物の複製物であり権利者の許諾がないときは、ログイン時の通信に代表される侵害関連通信と比べても、権利侵害行為との結びつきはより強いということができ、発信者のプライバシー及び表現の自由、通信の秘密の保護を図る必要性を考慮しても、侵害情報そのものの送信に係る特定電気通信に係る発信者情報と同等の要件によりその開示を認めることが許容されると解される。

として開示が認められた。

<コメント>

ハンドシェイクまでならセーフ、というのはかなり詭弁ぽいので妥当なのでは

<同趣旨の他の事件>

知財高裁 令和5(ネ)1010

16.東京地裁 令和4(ワ)2227等 映画字幕翻訳 無断DVD/BD販売

映像翻訳を手掛ける原告が依頼により映画の翻訳、字幕作成を行ったが、DVD/BDの販売やテレビ放映については契約対象外だとして複製権、頒布権の侵害を主張し、かつ原告の氏名が表示されていないことについて氏名表示権の侵害を主張し、かつそれぞれの映像作品のうちの一つには字幕の一文(「もはや政府がこの事態を」)が削除されているために同一性保持権侵害を主張して提訴した。

複製権、頒布権については、諸々のやり取りの経緯からDVDおよびテレビ放映については黙示的許諾があるが、BDまでは対象外であるとして複製権、頒布権の侵害があるとされた。

同一性保持権については、前後の文脈的に理解の妨げのなることを理由に「意に反する」改変であると認定された。

氏名表示権については、原告が氏名の表示を望んでいなかったとか、翻訳者の氏名表示の裁量は頒布者側にあるのが慣例だとか言って反論したが普通に氏名表示権の侵害が認められた。

最終的に、複雑に入り組んだ当事者関係のなかで本件の被告に責任があると認定された部分についての損害賠償、合計で130万程度が認められた。

<コメント>

契約が杜撰

控訴審では、BDも対象であるとして金額が半額以下に減額された。

17.知財高裁 令和5(ネ)10100 東日本大震災ドキュメンタリー映画、書籍翻案指摘 控訴審

東日本大震災のドキュメンタリー映画を製作した原告が、同じく東日本大震災の取材に基づいて執筆された書籍について本案件の侵害を主張して提訴した裁判の控訴審。

基本的には原審と同様

控訴人映像1と被控訴人記述1とは、①Aの周りには自衛隊の捜索が来ていないこと、②原発事故のみが注目されて津波被害の点は注目されないこと、③そのような状況の下で、Aが「置いてきぼりだ、ここは」との心情を抱いたことが、これらの順序で示されている点において共通する。

・・・①及び②は、客観的事実であるか、又はAがそのような事実認識をしていたという点において、事実又は思想と評価されるものであり、表現それ自体とはいえない。③は、Aが有した心情すなわち思想を中心とするものであって、表現それ自体ではないか、表現にわたる部分であっても、控訴人の思想が創作的に表現された部分が共通しているとはいえない。控訴人は、控訴人とAとの信頼関係や、控訴人の問いかけにより、Aが上記心情を抱くに至った点を指摘するが、共通する部分である「置いてきぼりだ、ここは」との心情そのものは、Aの思想というほかはなく、これを控訴人による創作的な表現ということはできない。また、これらの配列順序は、①、②の事実又は思想を背景に③の思想が示されるという関係にあるという点で独創的なものとはいい難く、それ自体に表現上の創作性を認めることはできない。

※全17の場面について同様の判断

別紙著作物対比表の控訴人各映像と被控訴人各記述とは、いずれも表現それ自体でない部分又は表現上の創作性がない部分において同一性を有するにすぎないから、本件書籍は、本件映画を翻案したものとはいえない。

<コメント>

ドキュメンタリー映画、特に現地取材映像やインタビュー映像を中心に構成されているものについては、創作性の認定はかなり厳しい模様

映画というよりはニュース、報道に近いものになるか

映像自体は作りこまれたものというよりは現地取材映像的なものになるので、映画としての創作性を主張するとすれば、例えば各シーンのつなぎ方になるが、それこそ著作物性の主張が難しい部分となる。

18.東京地裁 令和4(ワ)11762 旅館ウェブサイト管理委託終了後画像無断使用

被告旅館のウェブサイトの管理委託を請けていた原告が、原告が撮った写真や原告が作成した紹介文などを委託契約終了後に被告が各種ホテル予約サイトにて使用していたことについて著作権侵害を主張して提訴。

著作物性については、

本件各写真は、本件旅館の施設及び本件旅館で提供されている料理等を撮影したものであること、本件各写真の撮影は、上記の施設や料理等の魅力を伝えるために、被写体の選択・構図、カメラアングル及び照明等を調整して行われたものであると認められる。

本件各文章は、本件旅館の宿泊プラン、本件旅館で提供される料理、本件旅館の設備等を紹介するものであり、その魅力等を読み手に伝えるために表現を選択して作成されたものであること、本件各文章の長さは、文章ごとに差異はあるものの、いずれも相当な長さに至っていることが認められる。

・・・本件各文章は、宿泊プラン等に係る客観的事実について記載したものにすぎず、その内容としてもメディアジャパンが作成した従前の被告ホームページの記載やB1からの提案等を参考にしたものであるから、著作物性が否定されると主張する。しかしながら、本件各文章には、宿泊プラン等に係る客観的事実以外にもその魅力等を表現した記載が含まれており、本件各文章は客観的事実のみを記載した文章とはいえない。また、本件各文章の一部にメディアジャパンが作成した従前の被告ホームページの記載やB1からの提案を参考にした部分が含まれていたとしても、それだけで本件各文章が創作性を欠くとはいえない。

として認められた。

著作権侵害、同一性保持権侵害が認められ、合計約72万の損害賠償額が認められた。

<コメント>

委託時に成果物の権利移転の契約を行うのは常套だが、知識のない依頼者はこうやって搾取されてしまうのかという典型例か。

19.知財高裁 令和6(ネ)10011 アンチョークでも侵害の恐れあり

UNCHOKE通信は、送信可能化がされたことを前提として、相手方ピアが保有するピースのアップロード(そのピースを欲するピアにとってはダウンロード)が可能であることを伝えるものであり、それ自体によって侵害情報の流通がされるわけでないことはもとより、当該通信が送信可能化惹起行為(著作権法2条1項9号の5イ、ロ)に当たるともいえない(この点は、原判決が14頁1行目~3行目で判断するとおりである。)。

しかし、送信可能化権の侵害とは、将来に向けて想定される自動公衆送信の準備が整ったことをもって公衆送信権の侵害類型と位置付けられたものであるから、自動公衆送信が可能な状態が継続している限り、その違法状態は継続していると解するのが相当である。著作権法2条1項9号の5イ、ロは、上記のような違法状態を招来するいわば入口としての行為を定義したものにすぎない。

このような送信可能化権の特性に照らすと、送信可能化権の侵害を理由に発信者情報の開示を求める場合において、「権利の侵害に係る発信者情報」(プロバイダ責任制限法5条1項柱書)を、送信可能化惹起行為そのものの通信に係る発信者情報に限定して解釈する必要はないし、それが適切ともいえない。送信可能化が完了し、その後引き続き送信可能な状態が継続している限り、そのような状態であることを直接的に示す通信であれば、当該通信に係る発信者情報を「権利の侵害に係る発信者情報」と認めることができるというべきである。

<コメント>

アンチョークはセーフなんてことにしたら色々まずいんじゃないかなと思っていたら控訴審でひっくり返ってるものがあって安心。

<同趣旨>

知財高裁 令和5(ネ)10099

知財高裁 令和5(ネ)10095

知財高裁 令和5(ネ)10102

知財高裁 令和5(ネ)10108

知財高裁 令和5(ネ)10006

知財高裁 令和6(ネ)10052

19.大阪地裁 令和5(ワ)3064 学会抄録無断転用

原告の作成した学会抄録の内容が被告の作成した書籍において無断で転用されていたとして提訴された

最大の争点は依拠性の成否

令和元年11月21日、P6が被告に対し、メールにより、教育工学研究(看護領域の実地指導コンピテンシー開発)に関する専門家評価を求め、原告表を含む内容の調査票のデータを送信したこと、同月28日、被告がP6に対し、上記調査票に自己の評価コメントを記載したデータを添付したメールを返信したことが認められ、これによると、被告は、被告書籍の作成前に、原告表の内容を把握していたといえる。

そして、原告表と被告表との内容を比較すると、いずれも「領域」、「コンピテンシー」、「行動」又は「行動記述」の3項目から成り、「領域」及び「コンピテンシー」の各項目の内容は、表記が漢字(「関わる」)であるかひらがな(「かかわる」など)であるかという相違点があるほかはすべて同一である。また、「行動」又は「行動記述」の項目の内容も、表記が漢字であるかひらがなであるかという点、表記が「相手」であるか「学習者」であるかという点、「学習者の学習方法の好みや意欲を把握する」及び「指導するにあたって、対象患者、看護師配置、時間、場所、物品等の条件を確認する」との点に取消線があるか否かという点において相違するが、その余は「コンピテンシー」の項目との対応関係も含めてすべて同一である。これらの事情に照らせば、被告は、原告表に依拠して被告表を作成したものというべきである。

として認められた。

<コメント>

依拠性の判断にありがちな、客観的事実のみに基づいて依拠という人間の内面を決めつける系の判断。

知っていたことと真似たこととは究極的には異なるはずなのだが、この路線は変わらないのだろうか。

まぁ、真似たんだろうけど。

依拠性での争いとは別に引用の抗弁をしていて、かなりお察し。

どっちやねん。

なお、控訴審では著作権の帰属が争点となり、原告の著作権は学会の投稿規定に従って学会に移動したものとして原告が著作権者であること自体が否定されてひっくり返された。

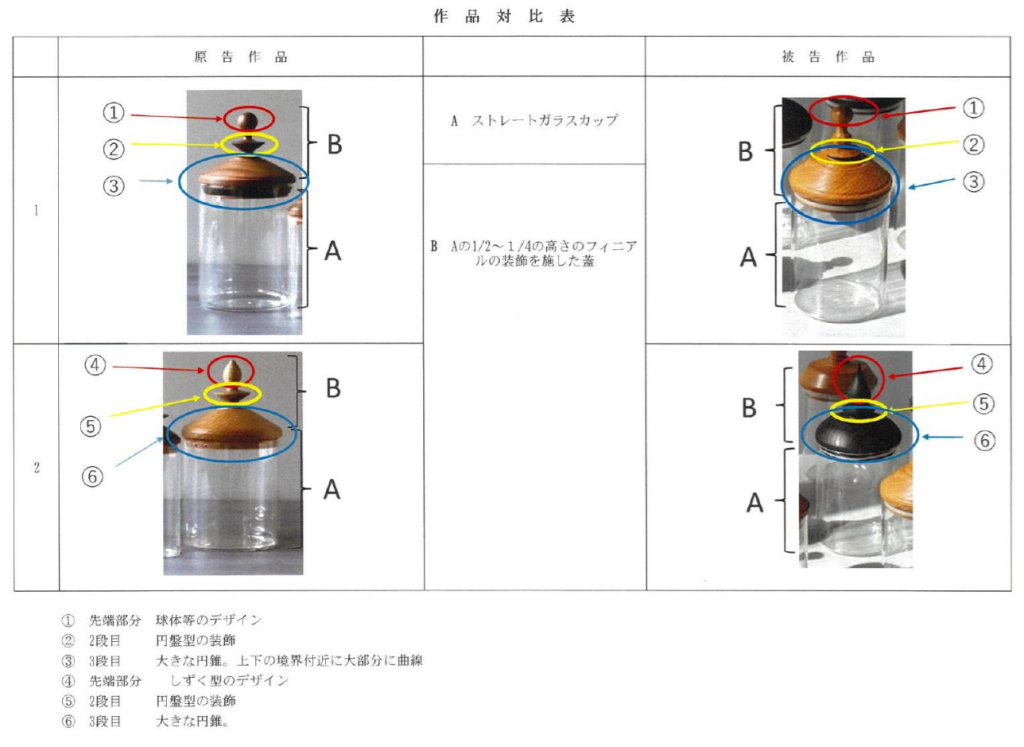

20.大阪地裁 令和5(ワ)5412 ガラスカップデザイン

応用美術の著作物性について、

後者(木製の蓋部分)は、先端側から順に略球形、円盤型、円錐型からなる3段から構成され、各段の境目はくびれの構成となっているところ、このような構成は持ち運びや内容物の収納、ストレートガラスカップに対する蓋の着脱を容易するために必要な構成であるから、実用目的を達成するために必要な機能に係る構成と分離して、美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えているとはいえない。また、仮に、保存容器(キャニスター)の実用目的を達成するために、その蓋部分の構成をフィニアル状にする必然性はないとして部分的には実用目的を達成するために必要とはいえない構成が含まれると解するとしても、略球形、円盤型及び円錐型を組み合わせていくつかの段を構成し、各段の境目がくびれている木製の装飾は、骨董品に用いられるなど、かなり前から家具等で広く用いられていたこと(乙3、4)、原告がP10を制作する以前の平成25年時点において、略球形や円盤の形状のいくつかの段が設けられ、各段の境目がくびれている木製の蓋が細いガラス瓶に接着された作品(乙2・5枚目)が存在していたことなどの事情も踏まえると、原告各作品の上記蓋部分の構成はありふれたものであって、美術鑑賞の対象となり得る美的特性である創作的な表現を備えているとはいえない。したがって、原告各作品は、創作性がなく、著作物であると認めることはできない。

として否定された。

<コメント>

結論については妥当だと思うが判示の内容が若干雑な気がする。

応用美術についての判例蓄積は非常に有意義なので是非とも控訴を。

21.大阪地裁 令和2(ワ)1539 画像診断システムソフトウエア著作物

元従業員が独立後に同機能のソフトウエアを提供し出したのが許せなくて不競法違反だの著作権侵害だの言って訴えたが、

・管理体制がずさんで営業秘密とは言えない

・ソースコードが違いすぎて複製でも翻案でもない

・その他、何か言ってるけど時期遅れの主張

として退けられた。

<コメント>

せっかくのソフトウエア著作物訴訟なんだから、もうちょっと実のある裁判をしてくれ。

22.東京地裁 令和5(ワ)70422 画像投稿意趣返し

原告Aが撮影した写真を利用して被告が動画を作成してYoutubeにアップした行為が原告社団の著作権、原告Aの著作者人格権を侵害するものとして原告らが提訴した。

・著作権の帰属

→原告社団その他の関係者、団体による写真の利用態様に鑑みれば、本件写真の納品及び原告社団によるその対価の支払によって原告社団が本件写真の著作権を取得したことに基づくものと理解される

・著作権侵害の成否

→複製であることについては反論の余地なし

→引用の成否

本件各動画は、通常の報道ないし批評の域を超えて揶揄する文脈において本件写真を利用していることがうかがわれ。、本件写真の撮影者、権利者ないし引用元を示す記載等も置かれていないため、「公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評…その他の引用の目的上正当な範囲内で行われ」(法 32 条 1 項)たものとはいえない

として否定された

・著作者人格権侵害の成否

→氏名表示権、同一性保持権侵害について反論の余地なし

→名誉又は声望を害する利用行為については、著作者がAであることが広く一般に知られているとは言えず、本件の利用態様が必ずしもAの名誉、声望を害するものであるとは言えない

<コメント>

著作権を利用した意趣返し訴訟の典型例

23.東京地方裁判所 令和5(ワ)70648 医療行為動画切り出し画像

原告自身による患者に対する術前カウンセリング、施術、術後の様子、術後の経過等を撮影し、これを一連のストーリー仕立てにした本件動画を作成してYoutubeで公開していた原告が、その動画から画像3枚を切り出してツイッターに投稿した氏名不詳者の発信者情報開示を求めた。

ツイッターでの画像の投稿が本件動画の複製および公衆送信に該当することは認定

これに対して、引用の判断においては、

本件投稿においては、本件記事の本文に施術「の様子を YouTube にアップ。」と記載されると共に、本件元画像及び本件他の画像の合計3枚の画像が一体のものとして投稿されている一方、本件元画像の左部及び右部がトリミングされた形で表示される本件画像が本件他の画像とは異なる動画から切り出されたものであることをうかがわせる記載等がないと認められること(前提事実(3)、甲1の1)からすると、本件記事を閲覧した者は、これらの画像はいずれもYouTubeにアップロードされた一つの動画から切り出されたものと理解するのが通常というべきである。そして、本件他の画像には原告の氏名を含む本件表示が付されている上、「バッカルファット除去」と施術の名称が記載されていると認められること(甲1の1)、本件記事の本文に「Bⅲ」と記載されていること(前提事実(3)。別紙投稿目録参照)にかんがみれば、本件投稿を閲覧した者は、原告チャンネル、ひいては原告チャンネルにおいて公開されている本件動画を特定することが十分に可能と考えられる

として公正な慣行に合致していると認められると共に、

本件氏名不詳者は、本件記事において、本件動画の中で原告がバッカルファット除去及びヒアルロン酸注入の各施術を行う際に帽子を着用していないことを指摘していると認められるから、これは原告の施術を批評するものといえる。 そして、本件記事を閲覧する者に対し、上記指摘に係る事実が存在することを示し、当該指摘の当否を検討してもらうためには、本件動画のうち、そのような場面を示す画像を示すのが簡便かつ確実であるといえるから、本件記事に本件元画像を添付する必要がないとは認められない。そして、本件動画は長さが約8分に及ぶものであるところ、本件記事において利用された本件元画像並びにその左部及び右部がトリミングされた形で表示される本件画像は、まさにヒアルロン酸注入施術に係るもので、かつ、1画像にとどまるから、利用した画像の数量やその態様が相当でないとも認められない。

として引用の目的上正当な範囲内で行われたものとして認定され、著作権侵害の明白性が否定された。

氏名表示権の侵害については、切り出された画像の右上隅に原告を示す表示が付されていたものの、ツイッター上でのサムネイル表示ではトリミングされて見えなくなっている点が争点となったが、

著作物を公衆へ提供又は提示する際の氏名表示の具体的な態様について特段規定していないところ、一体として投稿された本件画像及び本件他の画像は、いずれも一つの動画から切り出されたものと理解されるのが通常であって、かつ、本件他の画像には、原告の氏名を表す本件表示がされているから、前記アの事実をもって、本件画像について著作者名及び実演家名である原告の氏名が表示されていないと認めることはできないというべきである。

として否定された。

<コメント>

SNS上での引用の成否や氏名表示権の成否ついて参考になる判例。

なお、本件については控訴され2025年2月に控訴審が出ているが、そこでも否定されている。

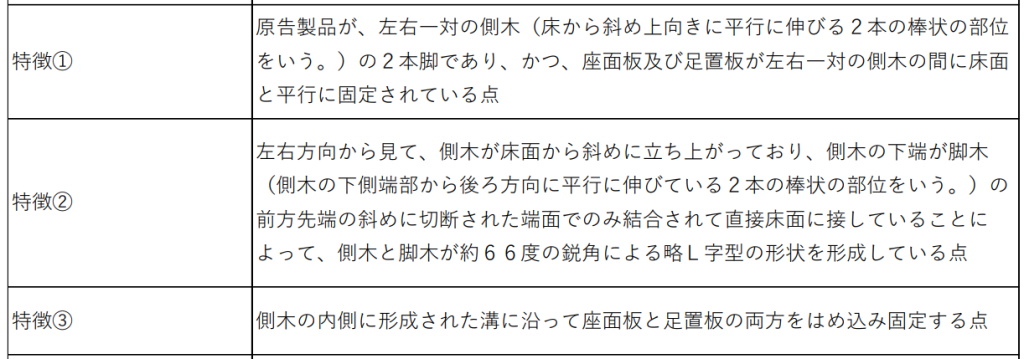

24.知財高裁 令和5(ネ)10111 トリップトラップ

著作物性、著作権侵害について

原告製品については、特徴①から特徴③まで及び側木と脚木をそれぞれ一直線とするデザインという本件顕著な特徴があり、これにより原告製品の直線的な形態が際立ち、洗練されたシンプルでシャープな印象を与えるものとなっていると認められることは、前記のとおりである。しかし、本件顕著な特徴は、2本脚の間に座面板及び足置板がある点(特徴①)、側木と脚木とが略L字型の形状を構成する点(特徴②)、側木の内側に形成された溝に沿って座面板等をはめ込み固定する点(特徴③)からなるものであって、そのいずれにおいても高さの調整が可能な子供用椅子としての実用的な機能そのものを実現するために可能な複数の選択肢の中から選択された特徴である。また、これらの特徴により全体として実現されているのも椅子としての機能である。したがって、本件顕著な特徴は、原告製品の椅子としての機能から分離することが困難なものである。すなわち、本件顕著な特徴を備えた原告製品は、椅子の創作的表現として美感を起こさせるものではあっても、椅子としての実用的な機能を離れて独立の美的鑑賞の対象とすることができるような部分を有するということはできない。また、原告製品は、その製造・販売状況に照らすと、専ら美的鑑賞目的で制作されたものと認めることもできない。それのみならず、仮に、原告製品の本件顕著な特徴について、独立の美的鑑賞の対象となり得るような創作性があると考えたとしても、前記のとおり、被告各製品は、本件顕著な特徴を備えていないから、原告製品の形態が表現する、直線的な形態が際立ち、洗練されたシンプルでシャープな印象とは異なるものとなっているのであって、被告各製品から原告製品の表現上の本質的な特徴を直接感得することはできない。

として否定

<コメント>

いつまでやるのか。

25.東京地方裁判所 令和5(ワ)70388 聖教新聞内ゲバ画像転載

学会員である被告が学会批判のために聖教新聞の一部分を撮影して批判文と共にツイッターに投稿し、著作権侵害で訴えられた。

引用について

被告は、ツイッターに掲載した批評自体に聖教新聞からの引用である旨記載し又は「聖教新聞」という文字を上記写真に映り込ませてその投稿を継続していたことが認められる。そうすると、ツイッターに掲載された批評の内容が原告(創価学会)に対するものであり、原告(創価学会)の機関誌(聖教新聞)の報道写真としての性質を有する本件各写真の性質等を踏まえると、一般の読み手の普通の注意と読み方を基準とすれば、被告の一連の投稿内容に照らし、本件各写真の出所が聖教新聞であることは、十分にうかがわれるものといえる。

これらの事情の下においては、上記認定に係る本件各写真の性質、その利用目的、ツイッターへの掲載態様、著作権者である原告に及ぼす影響の程度などを、社会通念に照らして総合考慮すれば、被告が聖教新聞掲載に係る本件各写真をスマートフォンで写してこれをツイッターに掲載して利用する行為は、公正な慣行に合致し、かつ、引用の目的上正当な範囲内であると認めるのが相当である。したがって、被告による本件各写真の利用は、著作権法32条1項にいう引用に該当するものであるから、違法なものとはいえない。

として引用が認定され、侵害が否定された。

<コメント>

SNS意趣返し

引用の判断についての参考にはなる

26.東京地裁 令和5(ワ)70611 釣り具写真無断使用

釣り具をオークションサイトに出す際に釣具店が自己の店舗における広告販売用に撮影した写真を無断して使用した被告が原告から訴えられた。

実際の写真がわからないのが歯がゆいところだが、以下の論旨で商品写真に著作物性が認められた。

本件各写真の撮影は、本件商品を様々な角度から接写しつつ美しい画像とするために、被写体の配置、背景、光源、カメラアングル等を調整して行われたものであることが認められる。 そうすると、本件各写真は、いずれも、撮影者の個性が表れたものといえ、「思想又は感情を創作的に表現したもの」と認められる。

<コメント>

本件はオークションサイトだが、まぁスキャンパン事件と同じようなものか。

27.東京地裁 令和3(ワ)5411 シナリオ利用許諾事件

ゲームの制作に際して被告からの依頼に応じて原告がシナリオを作成し、そのゲームが漫画家される際に話が拗れて「漫画の許諾はしていない」として原告が翻案権侵害などで訴えた。

(漫画では被告が原作者としてクレジットされ、原告はシナリオ協力としてクレジット)

対して被告は原告の提訴が不当訴訟であること、原告のSNSでの言動が名誉棄損にあたることなどを理由として反訴した。

結果的に原告の主張は一切認められず、原告が被告に対して11万円を支払うことになった。

争点は

・許諾があったか否か

・著作者人格権侵害の成否

・本訴が不当訴訟であるか否か

・名誉棄損、名誉感情侵害について

原告は小説、脚本及びゲームシナリオの執筆を業としている

被告は事務所経営弁理士で、創作作品の原作を制作し、漫画家やCG作家などとコラボレーションをして同人誌を発行して、コミックマーケットやオンラインショッピングサイト及び実店舗を通じて販売している

どうやらこの人↓

知財高裁判決(令和7年(ネ)第10007号、同第10026号)が公開されました。https://t.co/8xBW9lP3dg

— F(えふ) (@F_TSF) August 25, 2025

公開内容に応じてnoteの記事に追記を行いました。ご確認いただけると幸いです。

水姫七瀬 @mizuki17th に起こされた民事訴訟での勝訴のご報告(8/25追記) https://t.co/V1Tcqgyiar

<許諾の有無>

前記アのような本件メッセージ全体の流れと前記イで指摘した原告シナリオの構成を踏まえると、本件メッセージ14は、原告が、被告に対し、被告が「共通ルート」に相当する原告シナリオ1及び「ルート2」に相当する原告シナリオ3を書き直し、これを漫画化すること、すなわち原告シナリオを翻案することを許諾する旨の意思を表示したものと認めるのが相当である。

と認定された。

原告としては、

・メッセージは原告シナリオ制作の費用と支払方法について確認し、お礼を述べたものにすぎない

・その後音声通話で契約書などの作成を求めたが対応されていない(証人の陳述書あり)

・金額は漫画家まで含められるような水準ではない

といった反論をしているがすべて否定されている。

<著作者人格権について>

おそらく本件のキモはここで、「シナリオ協力」というクレジットが気に食わなかったのだと思われる。

本件漫画には、「原作者」として被告のペンネームである「Biii」が、「シナリオ協力」として原告のペンネームである「Ai」が、それぞれ表示されているところ、原告は、このような表示は、二次的著作物の原著作者名の表示とはいえないと主張する。

が、あくまでも本件の原作者は被告であり、原告はその原作に基づくゲームのシナリオライターにすぎないので、漫画における「原作者:被告」のクレジットに間違いはない。

判決でも、

原告シナリオ(甲11、13)と本件漫画(甲15、18)とを対比すると、本件漫画の大まかなストーリー展開や場面、出来事については原告シナリオと似通っているといえるものの、登場人物の台詞については具体的表現が異なるところが多いことが認められる(別紙著作物主張対比表参照)。

そうすると、仮に本件漫画が原告シナリオの二次的著作物であるとしても、本件漫画における原告の創作的表現の貢献の度合いに照らせば、「シナリオ協力」として原告の変名が表示されていることが、著作権法19条1項所定の変名としての著作者名の表示に当たらないということはできない。

と判断されている。

<不当訴訟について>

私見としては「クレジットが気に食わなかったから(契約書もないし)許諾していないことにして訴えてやろう」という状況に感じるので、訴訟として不当な要素は感じるのだが、認められなかった。

判旨としては

・漫画家の許諾に際して契約書がなく、後々に確認できるのはメッセージのやり取りだけだった

・本件メッセージ8の「ルート2の部分に相当するのをこちらで書き直して」との文言は、被告が原告シナリオ3を利用する趣旨とも解し得る

・共通ルートの取り扱いが明示されていない、漫画の構成案も抽象的、漫画化後の作品をどのような態様及び販路で販売するのかについても明示されていないなど、メッセージのやり取りの文言の解釈に委ねられる部分が大きい

といった点が指摘され、

事情にかんがみれば、原告が、主張した権利又は法律関係が事実的、法律的根拠を欠くことを知りながら、又は通常人であれば容易にそのことを知り得たといえるのにあえて訴えを提起したなど、本訴請求に係る訴えの提起が裁判制度の趣旨目的に照らして著しく相当性を欠くとまで認めることはできない。

として否定された。

<その他>

原告によるSNSでの投稿について複数名誉棄損が認められた。

<コメント>

メッセージアプリやSNSでのやりとりが残っていて裁判で証拠として提出できるのは現代の大きな特徴の一つか。

ただし、「文言解釈に委ねられる」として不当訴訟までは認められない点も特徴的。

対して、音声通話によって行われたというやり取りについては、証人陳述があっても却下されている。

文章として残ることの強さがよくわかる。

なお、先日控訴審の判決があり、控訴、付帯控訴ともに棄却された

28.東京地裁 令和4(ワ)70097 海外サーバー同人誌違法アップロード

同人誌が違法にアップロードされているウェブサイトがハワイの会社によって運営されており、取締役として登記されている被告に対して同人誌の作者3人が提訴した。

準拠法については

本件サイトの閲覧者が本件サイトに掲載された本件漫画を閲覧したことによって、当該閲覧者が購入したであろう本件漫画の販売数量が減少し、日本に居住する原告らの権利が害されるとの結果が生じたことを前提とするものであるから、加害行為の結果が発生した地は日本といえる。 本件漫画が掲載された本件サイトは、いずれもインターネット上に開設されたウェブサイトであって、日本からも閲覧することが可能であった上、本件漫画の台詞は日本語で記載されており、かつ、本件サイト自体も日本語で作成されていたこと(前提事実(3)ア、甲7ないし10)に照らすと、日本における結果の発生が通常予見できないものとはいえない。

として日本であることが認められた。

しかし、ウェブサイトに同人誌を掲載する行為を行った者が被告であるか否かについては、

・ウェブサイトの広告収入が振り込まれた口座の管理者が被告である

・法人(ハワイの会社)が形骸化しており、法人の行為は実質的に被告個人の行為である

といった主張により争われたが認められなかった。

また、唯一の取締役としての責任についても、会社の業務に関する書類などが一切なく、「本件サイトに本件漫画が掲載されたことに関し、被告において職務を行うについて悪意又は重大な過失があったとはいえない」と判断された。

<コメント>

ペーパーカンパニー万歳、という判決。

唯一の取締役という時点で全責任を負うのが当たり前だと感じるのだが、違うようだ。

会社の業務に関する書類や記録などが一切なければ証明もできないので、ペーパーカンパニーを隠れ蓑にやりたい放題できてしまう。

今のところ控訴審は確認できないが、是非とも控訴して欲しい。